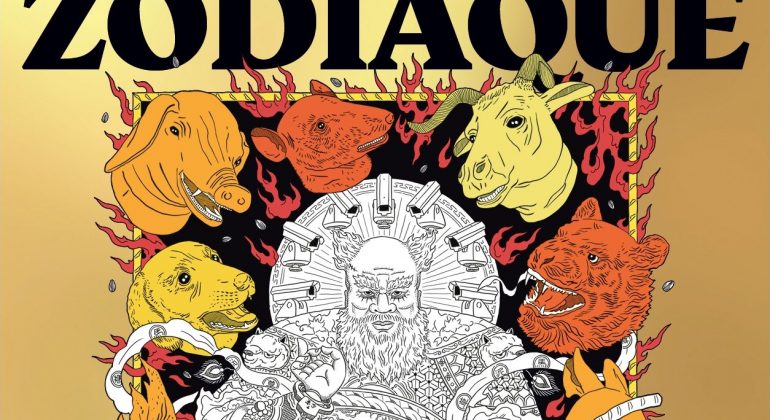

C’est un livre insolite que nous livre Ai Weiwei, avec « Zodiaque ». S’agit-il d’un exercice d’introspection de l’artiste ? D’un état des lieux de la culture chinoise antique et récente ? Ou d’une relecture des 12 signes astraux du monde extrême oriental ? Peut-être un peu des trois…

A travers les 175 pages de ce roman graphique, thèmes et clés de lecture se pressent, se croisent et s’entrechoquent. La trame principale est tissée à partir des différentes vies de l’artiste, celles des membres de sa famille – dont celle de son père, Ai Qing, auquel il voue un culte fusionnel et complexe – et de ses proches.

La bande dessinée se décline donc sur le mode du « je », mais sans que l’on puisse vraiment savoir qui est en train de parler : ces bribes de souvenirs sont ainsi souvent en quête d’auteur, donnant à l’œuvre ce ton unique énigmatique et en direct, très vivant. Un ton onirique aussi, donnant des pistes de réalité chinoise antique ou récente, et les brouillant aussitôt après à seule fin de privilégier auprès du lecteur l’univers magique du zodiaque, qui est le seul objectif de l’œuvre.

Chacun des 12 chapitres passe ainsi en revue les proverbes traditionnellement liés aux signes zodiacaux. A celui voué au Singe, Ai Weiwei évoque son « voyage à l’Ouest » pour décrire dans sa jeunesse, son séjour initiatique à New York au sein d’un groupe d’artistes alors inconnus mais voués à atteindre comme lui-même une renommée mondiale. Dans le livre, ce périple se superpose à un autre « voyage à l’Ouest » : celui du livre éponyme, le plus célèbre de la littérature chinoise, qui traite du voyage du moine Xuanzang vers l’Inde, défendu par Sun Wukong, le roi des singes. La mission du moine a un caractère résolument altruiste et humaniste, devant retrouver en Inde les textes sacrés et ainsi sauver le bouddhisme en Chine. Symboliquement, Ai Weiwei se met en parallèle avec le moine Xuanzang, à moins qu’il ne se voie dans la peau de Sun Wukong, le malicieux et insaisissable Roi des singes !

Chacun des 12 chapitres passe ainsi en revue les proverbes traditionnellement liés aux signes zodiacaux. A celui voué au Singe, Ai Weiwei évoque son « voyage à l’Ouest » pour décrire dans sa jeunesse, son séjour initiatique à New York au sein d’un groupe d’artistes alors inconnus mais voués à atteindre comme lui-même une renommée mondiale. Dans le livre, ce périple se superpose à un autre « voyage à l’Ouest » : celui du livre éponyme, le plus célèbre de la littérature chinoise, qui traite du voyage du moine Xuanzang vers l’Inde, défendu par Sun Wukong, le roi des singes. La mission du moine a un caractère résolument altruiste et humaniste, devant retrouver en Inde les textes sacrés et ainsi sauver le bouddhisme en Chine. Symboliquement, Ai Weiwei se met en parallèle avec le moine Xuanzang, à moins qu’il ne se voie dans la peau de Sun Wukong, le malicieux et insaisissable Roi des singes !

Au chapitre dédié au Chien, Ai Weiwei s’amuse, sans le nommer, à citer Deng Xiaoping et sa fameuse allégorie féline, « peu importe qu’un chat soit blanc ou noir, pourvu qu’il attrape la souris ». C’est pour offrir dans la foulée une maxime de son cru, « peu importe que la poésie soit bonne ou mauvaise, tant qu’elle offre un peu d’espoir ».

En résumé, ce livre subtilement dessiné fourmille de pépites sur le Céleste empire, sous l’empire permanent d’une logique qui n’est pas la nôtre, mais qui nous rafraîchit. Un livre à lire pour tous ceux fatigués des (trop) sérieuses sommes de politologie, basées sur les exégèses des discours et rapports des Congrès du Parti !

Par Eric Meyer

Sommaire N° 1-2 (2025)