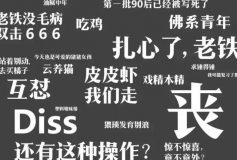

La Chine, face à l’Occident, demeure un mystère palpable et fascinant. Sa langue, avec son support écrit impénétrable, semble garder jalousement le rythme et l’âme de ce monde vibrant. Pourtant, qui prend le temps de s’approcher de ce peuple découvre que sous la surface énigmatique, l’humain y est universel : rires, colères, rêves et passions […]

|

Inscrivez-vous

aux Grands Titres du Vent de la Chine et recevez un numéro gratuit ! |

Abonnez-vous au Vent de la Chine

parce qu'il a été conçu pour vous, vous qui vivez en Chine ou bien qui travaillez avec ce pays. |

|

| S'inscrire | Voir les offres |

1 Commentaire

Nushi

14 octobre 2025 à 02:06Incroyable cette Chine que j’aime tant