Le pape François ne marchera pas sur les traces de Matteo Ricci. Décédé le lundi de Pâques à l’âge de 88 ans, le pape argentin n’aura pas pu réaliser son rêve de se rendre en Chine.

Le souverain pontife n’avait jamais caché son admiration pour la sagesse et la culture millénaire chinoise. Premier jésuite accédant à la plus haute fonction de l’Eglise, le pape François s’était montré curieux de découvrir ce pays de 12 millions de catholiques avec qui le Vatican n’entretient plus de relations diplomatiques depuis 1951, mais dans lequel la Compagnie de Jésus a joué un rôle majeur depuis le XVIe siècle.

Coïncidence que certains avaient alors interprété comme un « signe du destin » (ou de Dieu), Xi Jinping avait accédé à la présidence de la République Populaire de Chine le lendemain de l’élection du pape François, le 13 mars 2013.

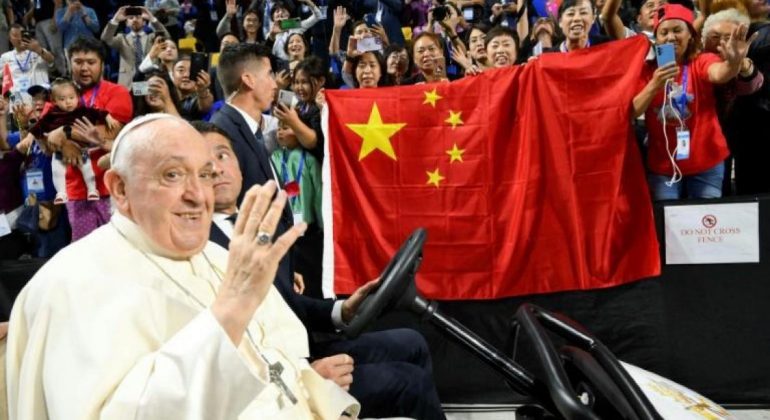

Ce hasard n’a pourtant pas conduit le dirigeant chinois à accepter une rencontre avec le souverain pontife, malgré plusieurs mains tendues du pape François. La dernière vraie occasion remonte à septembre 2022, lorsque les deux hommes se sont même trouvés au même moment à Astana, la capitale du Kazakhstan. Le Vatican se serait montré ouvert à une entrevue, offre que le côté chinois aurait poliment décliné… Le pape François a tout de même été autorisé à survoler l’espace aérien chinois lors de ses voyages en Asie – un « privilège » que n’avait pas obtenu Jean Paul II lors de sa tournée asiatique de 1999.

Cette distance mise par Pékin n’a toutefois pas empêché le pape François d’œuvrer sans relâche à un rapprochement avec la Chine durant son pontificat, partant du principe qu’il n’obtiendrait rien s’il attendait que Pékin garantisse la liberté de culte.

Homme pragmatique et de compromis, le pape François a donc formellement entériné en septembre 2018 un accord négocié depuis 10 ans avec Pékin, portant notamment sur l’épineuse question de la nomination des évêques. Par cet accommodement, le Saint-Père espérait réconcilier les deux églises qui cohabitent en Chine : « l’officielle », sous contrôle du Parti communiste chinois, et celle « sous-terraine », restée fidèle au pape.

Si les détails de l’accord n’ont pas été publiés officiellement, il stipule que la Chine reconnaisse formellement l’autorité du pape dans l’Église catholique romaine et propose les évêques. En échange, le Vatican dispose d’un droit de veto, mais s’engage à reconnaître la légitimité des prélats précédemment nommés par Pékin et excommuniés par l’Église.

Après la conclusion de cet accord présenté comme « provisoire » « pastoral » et « apolitique » pour apaiser ses détracteurs, celui-ci a été renouvelé à deux reprises (en 2020 et en 2024). Il devrait donc rester en vigueur jusqu’en 2028, ce qui en fait l’héritage le plus tangible de la politique chinoise du pape François.

Pourtant, la partie était loin d’être gagnée d’avance : la lenteur des propositions de noms pour l’épiscopat ces dernières années et les transferts non conventionnels (l’auxiliaire du Jiangxi et l’évêque Shen Bin à Shanghai, le plus grand diocèse du pays) ont plusieurs fois menacé de faire imploser l’accord.

Des sources bien informées imputent la résistance du côté chinois au Front Uni (qui gère les affaires religieuses depuis 2018) et à l’Association patriotique catholique plutôt qu’au ministère des Affaires étrangères et au gouvernement, qui étaient plutôt favorables à rendre l’accord permanent à un moment de tensions géopolitiques croissantes avec l’Occident (principalement les États-Unis) et ses alliés en Asie.

La situation a commencé à se débloquer au première trimestre 2024 avec 3 nominations (9 au total depuis le renouvellement de l’accord en 2020) ; la reconnaissance légale d’un 9ème évêque « clandestin » (8 ont déjà été reconnus), l’ouverture d’une université catholique à Hong Kong, et, fin septembre, la visite à Shanghai d’une délégation du Vatican qui a pu rencontrer l’évêque choisi unilatéralement par Pékin, Shen Bin, et l’évêque Ma Daqin qui, après sa nomination en 2012, a été destitué par le gouvernement diocésain pour ses critiques de l’association patriotique et été assigné à résidence pendant une longue période.

Même si le Saint-Siège aurait préféré obtenir davantage de concessions, comme l’ouverture d’un bureau de représentation à Pékin, la reconnaissance de tous les évêques « illégaux » ou la définition du nombre de diocèses, ces gestes significatifs du côté chinois ont permis de reconduire l’accord fin 2024.

Il n’empêche, de nombreux catholiques restent convaincus que le prix à payer pour la réconciliation des deux Eglises reste trop élevé. Et malgré le silence du pape François face aux violations des droits de l’Homme en Chine, de la répression du bouddhisme tibétain aux Ouïghours musulmans, en passant par la perte de libertés individuelles à Hong Kong, force est de constater que Xi Jinping n’a aucune intention de faire une entorse à sa politique de « sinisation » des religions pour plaire au Vatican.

Pourtant, dans sa bénédiction urbi et orbi pour la fête de Pâques, qui s’est avérée être son ultime adresse au monde, le Saint-Père a appelé les dirigeants du monde entier à ne pas succomber à la logique de la peur et à respecter la liberté religieuse, de pensée et d’expression. Ce message, qu’il n’a pas pu lire lui-même, résonnera sans aucun doute jusqu’aux portes de Zhongnanhai, qui ne devrait pas envoyer de délégation aux funérailles papales en raison de la présence annoncée d’un représentant taïwanais.

Sommaire N° 13 (2025)