Le Vent de la Chine Numéro 26-27 (2023)

Au sortir de trois années de Covid-19 marquées par des restrictions aux déplacements, des mesures de confinements ou de port du masque parmi les plus drastiques au monde, avec la levée plutôt subite et impromptue des mesures sanitaires à partir de décembre 2022 et la réouverture complète des ports de commerce et des moyens de transports, beaucoup d’économistes tablaient sur une reprise de l’activité économique.

De même que la croissance de 2,24% en 2020, après une croissance de 5,95% en 2019, fut suivie d’une croissance de 8,45% en 2021, la croissance de 2,99% en 2022 aurait dû être suivie d’une croissance de 8% en 2023 pour garantir la trajectoire des 6% de croissance sur deux ans. Or, la Chine s’oriente plutôt vers une croissance de 5,6% pour 2023 selon Fitch et seulement 4,7% selon Morgan Stanley. Ce qui signifie, sur deux ans, une croissance de 4% environ.

Les prédictions pour 2024 confirment ce qui pourrait devenir la norme de la croissance chinoise : deux fois moins de croissance du PIB qu’au tout début de l’ère Xi Jinping et cela avec une dette qui a été multipliée par deux (pour atteindre le chiffre colossal de 290% du PIB en 2023) et un chômage des 15-24 ans multiplié par deux aussi dans le même intervalle (2012-2023).

Autrement dit, malgré le maintien d’un surinvestissement massif avoisinant les 45% du PIB ( la norme est de 20% pour les économies avancées – et de 30% pour les économies en rattrapage industriel ), la Chine ne parvient plus à générer qu’une croissance relativement faible qui échoue à donner du travail à sa jeunesse…

On voudra rabattre le caquet des Cassandre de l’économie de la République populaire de Chine en pointant la croissance de 5 à 10% de la consommation des produits de luxe anticipée pour 2023 (qui ne rattrape pas tout à fait la perte de 10 à 15% de 2022). Mais les arbres LVMH et Kering en Chine ne doivent pas cacher la forêt Evergrande et Country Garden (cf photo, bureaux du groupe à Foshan) : les deux premiers groupes immobiliers chinois sont l’un en faillite déclarée (perte nette de 100 milliards d’euros en 2020 et 2021 et 310 milliards de dette) et l’autre proche de l’être (« seulement » 180 milliards de dette). Or l’immobilier compte pour presque un tiers (30%) du PIB en Chine.

Dans le même temps, malgré la fin du Covid et des restrictions à la circulation routière, navale et aérienne, les exportations sont en baisse en juillet de 5% par rapport à l’année dernière et les importations de 7,9% ; quant à l’indice manufacturier, il a continué de se contracter pour le quatrième mois d’affilée… Sans évoquer le fait que l’investissement étranger est à son plus bas depuis 25 ans.

Il est clair que la Chine doit se réinventer économiquement pour passer d’un modèle de surinvestissement à un autre de consommation (38% du PIB en Chine contre 52% en France). Car le surinvestissement chinois est devenu contreproductif.

Depuis la crise financière de 2008, la Chine a assuré son besoin de croissance par l’augmentation de sa dette et des dépenses d’investissement, notamment dans l’immobilier et la technologie. Or, l’immobilier connaît une crise structurelle (ralentissement démographique, vieillissement de la population, sous-emploi des plus jeunes) tandis que le secteur de la tech traverse une crise conjoncturelle due à la volonté d’encadrement politique. Si la recette est connue (réforme du système des retraites, taxation plus équitable…), le fait demeure que tout passage à une économie plus « saine » entraînera nécessairement une baisse du PIB.

Sauf que la nation chinoise a été construite depuis la fin de l’ère Mao sur une promesse de lendemains matériels qui chantent. Sans croissance, le pacte « pain contre parole » (satiété contre liberté) pourra-t-il toujours tenir ? En même temps, il faut aussi bien saisir que, du point de vue idéologique, une baisse de la croissance n’est pas forcément mauvaise : les Chinois devront alors croire en la Chine, non plus pour ce qu’elle a, mais pour ce qu’elle est.

Si ce « moins d’avoir » et « plus d’être » peut paraître charmeur à des Occidentaux en crise existentielle, il faut comprendre que cette « essentialisation » du politique va souvent de pair avec l’émergence d’un nationalisme rigide potentiellement explosif dans le contexte inflammable des tensions de la Chine avec tous ses riverains (sauf la Russie, pour l’instant) : Inde, Vietnam, Philippines, Corée du Sud et… Taïwan.

Coup de tonnerre dans le ciel diplomatique chinois : le 25 juillet, une session extraordinaire du comité permanent de l’Assemblée Nationale Populaire (ANP) démettait officiellement Qin Gang, ministre des Affaires étrangères, de ses fonctions. Cela faisait déjà un mois que le n°2 de la diplomatie chinoise n’avait plus été vu en public…

Qin était remplacé au pied levé par son prédécesseur, Wang Yi, promu chef de la diplomatie chinoise lors du XXème Congrès du Parti fin octobre 2022. Même si rappeler Wang a le mérite d’assurer une certaine continuité diplomatique, son âge (69 ans) suggère que cet arrangement n’est que temporaire, probablement le temps de s’accorder sur un successeur.

Etrangement, Qin n’a pas été déchu de son titre de conseiller d’Etat, peut-être pour minimiser les effets de cette annonce-choc ou alors dans l’attente de la conclusion d’une enquête officielle.

Cette affaire embarrassante intervient au milieu d’une séquence diplomatique chargée, où Pékin multiplie les échanges avec l’étranger, après trois ans d’isolement dû à la politique « zéro-Covid », et où les relations avec les Etats-Unis sont au plus bas.

Brillant diplomate, parfaitement anglophone, connu pour son sens de la répartie (et son intérêt pour la NBA), Qin Gang avait rempli la fonction de chef du protocole pour les affaires étrangères entre 2014 et 2017, au plus près du Président Xi Jinping lors de ses déplacements à l’étranger. De quoi gagner la confiance du dirigeant chinois. Vice-ministre des Affaires étrangères en 2018, il était nommé ambassadeur aux Etats-Unis en 2021, puis l’un des plus jeunes ministres des Affaires étrangères, fin 2022.

Comment expliquer la soudaine disparition du ministre de 57 ans ? Des problèmes de santé ont d’abord été invoqués par les autorités, mais cette excuse s’est étiolée avec le temps… Chacun sait que la santé des dirigeants chinois est suivie de près, de manière à éviter – tant que faire se peut – toute mauvaise surprise. Surtout, des soucis de santé ne justifient pas d’être intégralement éradiqué du site officiel du ministère des Affaires étrangères, comme Qin l’a été. Ainsi, le manque d’égards accordés au ministre laisse penser qu’il est tombé en disgrâce.

La rumeur voudrait que Qin Gang, homme marié, aurait fait les frais d’une relation extra-conjugale avec la présentatrice de la chaîne Phoenix TV aux Etats-Unis, Fu Xiaotian, qui l’avait interviewé en mars 2022 lorsqu’il était ambassadeur à Washington (juillet 2021 à janvier 2023). Mi-avril, la journaliste postait sur X (anciennement Twitter) trois photos la montrant dans un jet privé, un bébé dans les bras de père inconnu. Fu n’est pas apparue en public depuis…

La rumeur voudrait que Qin Gang, homme marié, aurait fait les frais d’une relation extra-conjugale avec la présentatrice de la chaîne Phoenix TV aux Etats-Unis, Fu Xiaotian, qui l’avait interviewé en mars 2022 lorsqu’il était ambassadeur à Washington (juillet 2021 à janvier 2023). Mi-avril, la journaliste postait sur X (anciennement Twitter) trois photos la montrant dans un jet privé, un bébé dans les bras de père inconnu. Fu n’est pas apparue en public depuis…

Avoir une maîtresse (ou un fils illégitime) ne suffit généralement pas à compromettre l’avenir d’un haut dirigeant du Parti. Preuve en est, Zhang Gaoli, ancien membre du Comité Permanent, n’a pas été mis sous enquête, alors qu’il avait été accusé de viol fin 2021 par la joueuse de tennis Peng Shuai, avec laquelle il avait eu une liaison des années plus tôt…

Alors, qu’est ce qui a pu coûter à Qin Gang sa place ? Certains avancent que Fu Xiaotian était en fait une espionne pour le compte du renseignement britannique (l’animatrice est diplômée du Churchill College de Cambridge) ou de la CIA (selon les versions) et aurait extorqué des informations à Qin Gang sur l’oreiller lorsqu’il était à Washington.

Véridique ou non, cette accusation aurait pu être exploitée par ses détracteurs, jaloux de son ascension fulgurante des dernières années ou alors en désaccord avec son désir d’apaisement avec le rival américain. Il suffit de se pencher sur la liste de ceux à qui la chute de Qin Gang profite – Wang Yi en premier lieu, qui se profile comme un personnage indispensable au bon fonctionnement de la diplomatie chinoise – pour alimenter les suspicions de lutte de pouvoir au sein du « waijiaobu » (MAE).

Ces allégations d’espionnage, soigneusement orchestrées par les rivaux de Qin Gang, auraient pu pousser Xi Jinping à douter de la loyauté de son poulain ou, du moins, le forcer à ouvrir une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire. Si elle est avérée, elle représente un camouflet de taille pour le leader puisque c’est lui qui a promu Qin au plus haut niveau, sans toutefois aller jusqu’à l’affaiblir politiquement*. Au contraire, la chute de Qin Gang sonne comme avertissement à tous les hauts dirigeants : quel que soit leur rang et le soutien dont ils bénéficient de la part de Xi, personne n’est à l’abri.

Cet épisode vient également rappeler que le Parti préfère se murer dans le silence – quitte à voir son image à l’international écornée – plutôt que de faire preuve de davantage de transparence dans son processus décisionnel. Une stratégie purement intentionnelle, mais qui est plus que jamais source d’inquiétude parmi les investisseurs étrangers, qui constatent que la politique chinoise devient de plus en plus imprévisible et instable.

**********************

* La mise en examen concomitante du général Li Yuchao, qui était jusqu’alors le commandant de l’unité stratégique gérant les missiles nucléaires et conventionnels de l’Armée Populaire de Libération (APL) (il n’aurait pas déclaré que son fils étudiait aux Etats-Unis malgré une nouvelle directive en ce sens), ainsi que de son adjoint Liu Guangbin, rapidement remplacés par des fidèles de Xi Jinping, suggère que sa mainmise sur le pouvoir est indemne.

La nouvelle est presque passée inaperçue : mi-août, des officiels chinois et kenyans se rencontraient à Nairobi pour annoncer la traduction en swahili – langue parlée au Kenya, en Tanzanie, au Burundi, en Ouganda et à l’est de la République Démocratique du Congo – du livre « La gouvernance de la Chine sous Xi Jinping », sorte de résumé de « la pensée de Xi Jinping ».

Cet ouvrage, publié en quatre tomes jusque-là, a déjà été traduit en 37 langues dans 180 pays. Cette édition en swahili, elle, est la première en langue africaine et va permettre à ses 200 millions de locuteurs, de s’initier aux discours politiques du leader chinois et à son approche de la gouvernance.

Bien qu’il ne soit pas garanti que le livre soit autant lu et distribué que le petit livre rouge de Mao, devenu une sorte de référence révolutionnaire pour plusieurs mouvements de libération dans l’Afrique des indépendances, il est bon de s’interroger sur les motivations derrière cette traduction et sur la portée qu’elle pourrait avoir dans cette région.

Pendant des années, experts, observateurs et analystes de la Chine et des relations Chine-Afrique, ont scruté l’évolution de son engagement en Afrique. Jusqu’à présent, ce dernier était dicté par ses priorités économiques : investissements, prêts, financement et construction d’infrastructures, exploitation des ressources naturelles et quête de nouveaux marchés pour ses entreprises…

Ce pragmatisme lui a permis d’étendre sa présence autant dans les pays dits « non-démocratiques » comme le Zimbabwe ou l’Ouganda, que ceux dits « démocratiques », comme le Ghana ou l’Afrique du Sud.

Fidèle à sa doctrine de non-interférence dans les affaires intérieures des pays étrangers, elle s’est toujours tenue à l’écart des soubresauts politiques du continent africain. Une posture qui lui a permis de traverser les crises politiques et les régimes sans se faire d’ennemis.

Surtout, la Chine est parvenue à faire de ses partenaires commerciaux africains des alliés politiques sur la scène internationale, s’alignant quasi systématiquement sur les positions chinoises.

Avec le temps, la situation économique de la Chine a évolué, ses besoins et ses priorités ont changé. Pékin a alors accéléré son engagement sur des thématiques politiques auprès des partis au pouvoir en Afrique.

C’est ainsi qu’on a vu au cours des dernières années Pékin aborder les questions de développement, démocratie, droits de l’Homme, sécurité et bonne gouvernance dans plusieurs pays en Afrique. Ces questions, hier taboues, ne le sont plus pour la diplomatie chinoise en Afrique.

Au-delà du niveau institutionnel, le Parti communiste chinois (PCC) est devenu beaucoup plus présent sur le continent. Régulièrement, des délégués du PCC viennent à la rencontre de leurs « homologues » africains.

Le symbole fort de cet engagement est sans nulle doute, la « Mwalimu Julius Nyerere Leadership School » (cf photo), financée par le PCC et inaugurée en Tanzanie en 2022. Cette académie, fruit de la collaboration entre le PCC et les partis au pouvoir de six pays d’Afrique australe (la Tanzanie, le Mozambique, le Zimbabwe, l’Afrique du Sud, la Namibie et l’Angola, est un centre de formation politique, destinée à former les cadres de ces partis au pouvoir.

Le symbole fort de cet engagement est sans nulle doute, la « Mwalimu Julius Nyerere Leadership School » (cf photo), financée par le PCC et inaugurée en Tanzanie en 2022. Cette académie, fruit de la collaboration entre le PCC et les partis au pouvoir de six pays d’Afrique australe (la Tanzanie, le Mozambique, le Zimbabwe, l’Afrique du Sud, la Namibie et l’Angola, est un centre de formation politique, destinée à former les cadres de ces partis au pouvoir.

Ce qui pose la question suivante : la Chine ambitionne-t-elle d’exporter son modèle politique et son idéologie en Afrique ?

Cette inquiétude ne date pas d’hier. Plusieurs recherches ont été menées sur l’influence que pouvait avoir l’engagement économique de la Chine, sur le renforcement ou l’affaiblissement de la démocratie dans ledit pays. Mais c’était avant l’engagement accru de l’Empire du Milieu sur des thématiques politiques et la construction de ce centre de formation, qui ont rendu la question plus pressante.

Dans une récente enquête menée par Axios et Politiken, médias américain et danois, sur les enseignements dispensés par la Julius Nyerere School en Tanzanie, les auteurs concluent que la Chine serait bel et bien en train d’exporter l’autoritarisme en Afrique. Néanmoins, autant ils reconnaissent que la Chine fait la promotion de son modèle, autant ils s’accordent sur le fait que le succès est loin d’être garanti…

En effet, plusieurs partis africains peuvent être séduits par les résultats économiques et de développement que le modèle de gouvernance chinois a produit, mais ils sont également porteurs d’aspirations de démocratie et de liberté. Le modèle des partis uniques, l’Afrique l’a déjà connu et n’en garde pas de bons souvenirs…

Depuis des années maintenant, de plus en plus de voix africaines se lèvent pour réclamer l’émergence d’un modèle politique africain authentique, le modèle démocratique occidental ayant échoué en créant crise politique et instabilité.

C’est dans cette brèche que la Chine pourrait s’immiscer, en clamant que le modèle démocratique n’est pas universel : selon elle, il est propre et particulier à l’histoire et à l’évolution de chaque pays et ne saurait donc être imposé. Un discours qui pourrait faire mouche.

En somme, s’il y a une crainte à avoir, ce n’est pas tant de voir la Chine parvenir à exporter son modèle en Afrique, mais plutôt de la voir encourager le rejet du modèle démocratique occidental sur le continent.

Si elle y parvient, elle aura déjà atteint son premier objectif, qui est d’annihiler toute hostilité future à son égard en Afrique. L’idéal étant de parvenir à créer une coalition de pays partageant une vision similaire de la gouvernance et qui, à défaut de la soutenir, ne l’attaqueront pas sur la scène internationale.

« Historique ». C’est en ces termes que le président américain a qualifié le sommet qui a réuni le 18 août les dirigeants politiques de la Corée du Sud et du Japon à Camp David. Si la rencontre entre Joe Biden, Yoon Suk-Yeol et Fumio Kishida est à marquer d’une pierre blanche, c’est parce qu’elle ne constitue pas simplement une réunion de travail, mais qu’elle institutionnalise un rapprochement entre les trois pays aux intérêts géopolitiques convergents à travers la mise en place d’une série de plateformes trilatérales allant de la cyberdéfense aux droits de l’Homme, en passant par la finance… Une rencontre annuelle est également prévue entre les trois dirigeants et leurs ministres de la Défense, des Affaires étrangères, de l’Industrie et du commerce.

En choisissant Camp David, lieu de repos et villégiature des présidents des Etats-Unis depuis Roosevelt, l’administration Biden a misé sur la symbolique puisque le site fut le théâtre d’événements géopolitiques majeurs dont les plus connus sont les accords de Camp David 1 et 2 : les premiers en 1979 pour le traité de paix israélo-égyptien entre el-Sadate et Begin sous l’égide de Jimmy Carter ; les seconds en 2000 pour la résolution du conflit palestinien entre Arafat et Ehud Barak sous l’égide de Bill Clinton. La symbolique vient du fait que le lieu serve de médiation à des conflits qui s’inscrivent dans une longue durée et relèvent de contextes historico-culturels complexes.

En effet, le différend historique entre le Japon et la Corée du Sud remonte à la seconde guerre mondiale. Il se cristallise dans l’établissement entre 1938 et 1945 de maisons closes dans les pays occupés par l’armée impériale japonaise (Corée du Sud, Philippines, Chine, Birmanie) où servirent environ 200 000 coréennes. Le 28 décembre 2015, un accord historique fut trouvé entre les deux pays alors présidés par Shinzō Abe et Park Geun-hye : le Japon versa un milliard de yens (7,5 millions d’euros) de dédommagements à une fondation afin d’aider les rares « femmes de réconfort » sud-coréennes toujours en vie, tandis que Abe exprima aux victimes ses « excuses et son repentir, du plus profond de son cœur ». Pourtant, le 28 décembre 2017, à la grande satisfaction de Pékin, le président coréen Moon Jae-in brisa unilatéralement l’accord, affirmant « qu’il ne réglait pas le problème ».

Au même moment, la présidence Trump se détourna des tentatives de rapprochement trilatéral pour entreprendre de « courtiser » directement le président nord-coréen, Kim Jong-un : rencontre à Singapour en juillet 2018, à Hanoï en février 2019, puis en Corée du Nord en juin 2019. Las, la reprise des essais de missiles balistiques continentaux et des constructions sur les sites d’armement nucléaire semblent démontrer que la double tentative d’apaisement de Trump et de Moon (rencontre avec Kim en septembre 2018 à Pyongyang) n’a pas eu les résultats escomptés…

Pour éviter que les relations trilatérales soient à nouveau sujettes à des revirements diplomatiques pour des raisons électoralistes, les trois dirigeants ont donc décidé d’institutionaliser leur entente permise par la continuité entre l’administration Abe et l’administration Kishida d’un côté, et de l’autre par la rupture apportée par les élections de Biden en 2020 et de Yoon en 2022.

Dans tout cela, on notera que le « fact sheet » de la Maison Blanche ne mentionne pas une seule fois la Chine. Il serait donc erroné de réduire le sommet à une sorte d’entente cordiale contre la Chine qui serait encerclée géopolitiquement. Bien entendu, cette dimension n’est pas absente, comme le montre la déclaration conjointe des trois dirigeants où la Chine est nommée une fois directement, en lien avec les tensions en mer de Chine du Sud. Les trois partenaires y dénoncent le « comportement dangereux et agressif » de la Chine, ses « revendications maritimes illégales » en mer de Chine méridionale, et déclarent s’opposer fermement « à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo dans les eaux de l’Indo-Pacifique » et « à la militarisation des îlots occupés, à l’utilisation dangereuse des navires des garde-côtes et des milices maritimes et aux activités coercitives ». Le fait est que si ce sommet a été rendu possible, c’est dû autant à l’intransigeance de la Corée du Nord qu’aux actions de coercition ou d’intimidation entreprises par la Chine.

Enfin, si le sommet est « historique » et s’il convient de le saluer, ce n’est donc pas par tropisme américain ou par satisfaction de voir la Chine « encerclée », c’est parce que toute rencontre qui permet de surmonter le ressentiment historique et de voir d’anciens ennemis se rapprocher est à encourager. A l’inverse, toute politique qui vise à entretenir le ressentiment pour des faits arrivés il y aura bientôt un siècle, semble contraire à la paix mondiale et à la prospérité humaine.

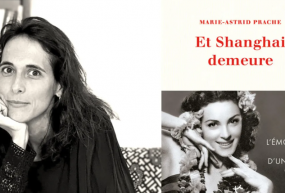

C’est un portrait à clés multiples que nous offre Marie-Astrid Prache avec son roman paru en juillet 2023 chez Paulsen. L’auteure nous y brosse le tableau de la Chine urbaine contemporaine, mais aussi la biographie de sa mystérieuse et néanmoins très réelle héroïne Larissa Andersen, née en Russie tzariste. La toile de fond est donc violente et vaste, celle de tout un Extrême-Orient embrasé et déchiré par la guerre sino-japonaise, les révolutions soviétique et maoïste, l’exode des Russes blancs de Sibérie et la guerre civile entre partisans de Chiang Kaichek et de Mao Zedong.

Pour son récit au rythme haletant, l’auteure adopte une trame innovante, assez inattendue : celle d’un dialogue virtuel entre Larissa et une narratrice – Pauline qu’on devine inspirée en partie par Marie-Astrid Prache -même. Chapitre par chapitre, les deux femmes sont racontées dans leurs « Shanghai » respectifs, celui des années 1920-’50 (un « Paris de l’Extrême-Orient », arbitre d’élégance et de vie mondaine au service d’une petite classe d’ultra-privilégiés), et celui des années 2020 – puissante capitale usine du monde, « tête du dragon » à l’embouchure du Yangtze.

Marie-Astrid sonde et suit son personnage, artiste fulgurante de démesure, poétesse acclamée, danseuse égérie des scènes shanghaiennes, peut-être espionne, amoureuse fiévreuse et libre, qui s’impose durant 20 ans par son indomptable volonté de vivre ses émotions sans jamais se laisser submerger par la violence, la peur et la pauvreté dominantes de son époque.

Face à ce personnage romanesque, l’auteure dresse en contrepoint le portrait de la narratrice en clair-obscur. Sans artifice, avec audace, elle décrit son destin qui partage une solitude comparable et les mêmes multiples buts antagonistes – la reconnaissance du monde, comme femme et comme artiste, la quête d’un homme idéal qui la respecte tout en la protégeant. Les deux femmes évoluent en symbiose, comme des sœurs, et se tiennent un dialogue entre ce monde et celui de l’au-delà.

Il faut dire qu’elles partagent bien des choses, à commencer par l’amour du voyage et de l’écriture, et une intimité avec Shanghai. Dans la métropole pré-révolutionnaire, l’élite richissime du monde expatrié vit côte à côte avec une communauté littéraire et artistique pauvre. Ensemble, elles forment un monde aux moyens asymétriques s’exprimant en toutes langues. A leur magma viennent spasmodiquement s’ajouter les commandants des vagues d’invasion militaire, le tout faisant le ferment d’une culture fertile, anarchique et éphémère. Ce microcosme fragile s’éteindra à la révolution, avant d’être ranimé bien plus tard, muselé et mis au pas par le nouvel ordre socialiste.

Dans « Et Shanghai Demeure », une des forces de Marie-Astrid Prache est d’avoir puisé, au service de sa fresque, dans la presse étrangère shanghaienne de l’époque. Cette source inépuisable lui permet de multiplier précieuses anecdotes, adages bouddhistes ou confucéens, slogans communistes (reproduits en idéogrammes). Les poèmes écrits par Larissa abondent… D’autres sources proviennent de Russie – de Khabarovsk le berceau familial à Vladivostok le premier refuge – d’autres de France, où l’égérie terminera ses jours. Elles lui permettent de faire revivre diverses scènes fulgurantes de l’histoire : le débarquement japonais en Mandchourie en 1933 ; une nuit terrible d’hiver 1940 suite à laquelle 650 corps gelés furent ramassés dans Shanghai ; le sort des centaines de milliers de jeunes femmes chinoises et coréennes réduites au sort d’esclaves sexuelles au service de la soldatesque nippone ; celui d’autres centaines de milliers d’anonymes sommairement exécutés par le nouveau maître après 1949, dans une campagne de vengeance idéologique contre la « grande catin capitaliste »…

De cette superbe fresque, deux impressions se dégagent :

– La Chine est présente comme décor, lieu de témoignage, mais pas par la présence de ses enfants comme acteurs du drame. Chinoises et Chinois ne sont présents qu’en demi-teinte, sous la forme d’une confidente. L’auteure du roman, d’ailleurs, semble prendre son parti sur l’aspect « impénétrable » de cette société, et les difficultés de l’échange entre Est et Ouest, en Chine comme ailleurs, hier comme aujourd’hui.

– Mais sur ce sol chinois, 30 ans sur place, Larissa exprime ses émotions avec incandescence. L’exultation du corps, la joie de la création poétique et de la danse portent l’artiste, assurent sa célébrité. Larissa est enviée et jalousée comme un idéal de vie, le summum de résistance, né pour s’affirmer envers et contre tous -électron libre.

Or, remarquons-nous, cette sensation est universelle parmi la cohorte des expatriés en Chine, à toutes les époques, à celle de Larissa Andersen comme à celle d’aujourd’hui. C’est la magie de ce pays, et l’étincelle de la rencontre entre fils de la culture occidentale et de l’empire du Ciel. Et c’est le mérite de ce roman de nous la faire partager !

Par Eric Meyer

Pour commander « Et Shanghai demeure » depuis la Chine, ouvrir le mini-programme WeChat de « La librairie française » et pour commander depuis la France, cliquez ici !

A vos agendas : une présentation du livre et une séance de dédicaces est prévue le 23 octobre à Shanghai, en partenariat avec l’UFE et la Société d’Histoire des Français de Chine.

Crédit Photo : ©Archives L. Andersen, collection T. Kaliberova

- Initialement prévu : 原定, yuándìng

- Leader: 领袖, lǐngxiù (HSK 6)

- Participer, assister: 出席, chūxí (HSK 5)

- BRICS: 金砖, Jīn Zhuān

- Forum: 论坛, lùntán

- Apparaître, se montrer: 现身, xiànshēn

- Commerce: 商务, shāngwù (HSK 5)

- Discours: 发言, fāyán (HSK 5)

- Explication: 解释, jiěshì (HSK 4)

- Spéculation, conjecture: 揣测, chuǎicè

习近平原定22日与其他与会领袖共同出席金砖国家工商论坛活动,但后来并未现身,改由中国商务部长王文涛代读发言。中方并未解释他缺席该论坛的原因;而盡管习近平稍晚现身参加当日的晚宴,但罕见情况仍引发揣测。

Xíjìnpíng yuán dìng 22 rì yǔ qítā yùhuì lǐngxiù gòngtóng chūxí jīn zhuān guójiā gōngshāng lùntán huódòng, dàn hòulái bìng wèi xiàn shēn, gǎi yóu zhōngguó shāngwù bùzhǎng wángwéntāo dài dú fāyán. Zhōngfāng bìng wèi jiěshì tā quēxí gāi lùntán de yuányīn; ér jǐnguǎn xíjìnpíng shāo wǎn xiàn shēn cānjiā dāngrì de wǎnyàn, dàn hǎnjiàn qíngkuàng réng yǐnfā chuǎicè.

Xi Jinping devait initialement participer au Forum des affaires des BRICS le 22 août, en compagnie d’autres dirigeants présents. Cependant, il ne s’est pas présenté plus tard et c’est le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, qui a prononcé son discours à sa place. Les autorités chinoises n’ont pas expliqué la raison de son absence à ce forum. Bien qu’il soit apparu plus tard dans la journée pour un dîner, cette situation rare a suscité des spéculations.

************************

- Océan: 海洋, hǎiyáng (HSK 4)

- Déverser, décharger: 排放, páifàng (HSK 6)

- Centrale nucléaire: 核电站, hé diànzhàn

- Tonne: 吨, dūn (HSK 5)

- Traitement, traité: 处理, chǔlǐ (HSK 5)

- Radioactif: 放射性, fàngshèxìng

- Ouvertement, publiquement: 公开, gōngkāi (HSK 5)

- Plan: 计划, jìhuà (HSK 4)

- Importation: 进口, jìnkǒu

- Produits de la mer: 水产品, shuǐchǎn pǐn

周四,日本开始向海洋排放第一批来自福岛第一核电站的100多万吨经处理的放射性废水。中国一直是该地区最公开反对排放计划的国家,作为回应,中国政府宣布将暂停从日本进口水产品。7月,中国从日本进口了价值约320万美元的新鲜海鲜。

Zhōu sì, rìběn kāishǐ xiàng hǎiyáng páifàng dì yī pī láizì fú dǎo dì yī hédiànzhàn de 100 duō wàn dùn jīng chǔlǐ dì fàngshèxìng fèishuǐ. Zhōngguó yīzhí shì gāi dìqū zuì gōngkāi fǎnduì páifàng jìhuà de guójiā, zuòwéi huíyīng, zhōngguó zhèngfǔ xuānbù jiāng zàntíng cóng rìběn jìnkǒu shuǐ chǎnpǐn.7 Yuè, zhōngguó cóng rìběn jìnkǒule jiàzhí yuē 320 wàn měiyuán de xīnxiān hǎixiān.

Jeudi (24 août), le Japon a commencé à déverser dans l’océan le premier lot de plus d’un million de tonnes d’eau radioactive traitée provenant de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. La Chine a toujours été le pays le plus ouvertement opposé au plan de déversement dans cette région, et en réponse, le gouvernement chinois a annoncé la suspension de l’importation de produits de la mer en provenance du Japon. En juillet, la Chine a importé environ 3,2 millions de dollars de fruits de mer frais du Japon.

************************

- Barbie: 芭比, Bābǐ

- Box-office: 票房, piàofáng

- Performance: 成绩, chéngjì (HSK 3)

- Diffusion: 上映, shàngyìng

- Revenus: 收入, shōurù (HSK 4)

- Se vanter: 号称, hàochēng

- Marché: 市场, shìchǎng (HSK 5)

- Echouer: 未能, wèinéng

- Comparer: 相比, xiāngbǐ

- Produit dans le pays (ici, en Chine) : 国产, guóchǎn

《芭比》在中国的票房成绩并不十分亮眼,上映2周半后票房收入近2.3亿元人民币。号称全球最大电影市场的中国这一次未能进入该片的前5大热映市场。与此相比,7月居票房榜首的国产片《消失的她》首周票房就突破10亿人民币。

“Bābǐ” zài zhōngguó de piàofáng chéngjī bìng bù shífēn liàng yǎn, shàngyìng 2 zhōu bàn hòu piàofáng shōurù jìn 2.3 Yì yuán rénmínbì. Hàochēng quánqiú zuìdà diànyǐng shìchǎng de zhōngguó zhè yīcì wèi néng jìnrù gāi piàn de qián 5 dà rè yìng shìchǎng. Yǔ cǐ xiāng bǐ,7 yuè jū piàofáng bǎngshǒu de guóchǎn piàn “xiāoshī de tā” shǒu zhōu piàofáng jiù túpò 10 yì rénmínbì.

Les performances au box-office de ‘Barbie’ en Chine ne sont pas particulièrement remarquables, avec des recettes de près de 230 millions de yuans après deux semaines et demie de diffusion. La Chine, qui se vante d’être le plus grand marché cinématographique mondial, n’a pas réussi cette fois à figurer parmi les cinq premiers marchés de sortie majeurs pour ce film. En comparaison, le film chinois en tête du box-office en juillet, ‘Lost in the stars’, a enregistré plus d’un milliard de yuans de recettes dès la première semaine.

Wang Shoushan, balayeur de 64 ans à Harbin, était né dans le Zhejiang, une des provinces les plus prospères du pays, dont il avait été chassé durant son enfance par la Révolution culturelle. Dans les années 60, ces tumultes avaient très vite contaminé son village, forçant l’école à fermer. Manipulé et enrôlé comme Garde rouge, il avait alors participé au « procès populaire » de son prof, paradé avec un bonnet d’âne. Bientôt, sa brigade l’envoyait trimer en une commune populaire du Dongbei, où il devait rester jusqu’à la mort de Mao en 1976.

Lors des corvées quotidiennes, de nettoyage ou de cuisine, il se retrouvait fréquemment avec Li Hongye, une fille de son âge—ensemble, ils se débrouillaient pour échapper aux critiques et punitions, se soutenaient, et secrètement, s’aimaient. A la fin de cette période sombre, à 22 ans, ils reçurent l’autorisation de se marier. En prime, ils purent monter à Harbin, dont elle était originaire.

Les premières années filèrent dans l’insouciance : ils savaient se contenter de peu, et trouvaient du travail –les usines tournaient. Les soucis arrivèrent à l’aube des années ’90 : les usines d’Etat se mirent à fermer, incapables de résister à la rivalité de Shanghai et Canton. Alors, Shoushan connut le chômage…

Après des années creuses, il eut la chance qu’un copain de la mairie lui décroche un job de balayeur, mal payé mais qui lui assurait, outre 400 ¥ par mois, une mince assurance médicale. Vêtu d’un gilet municipal complété d’une casquette kaki, Shoushan balayait 12 heures par jour, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente.

En 2008 à 54 ans lui vint le vague à l’âme. La vieillesse toquait à la porte de son corps, sous forme de rhumatismes. A la maison, Hongye lui reprochait leur pauvreté : « si t’avais étudié, on s’rait déjà riches maintenant » !

Défié, Shoushan entreprit d’apprendre la langue de Shakespeare : un choix qui correspondait au désir de rattraper le temps perdu, mais aussi à un rêve d’évasion vers de nouveaux paradis lointains et anglo-saxons. Chaque lundi matin, il prenait congé, et un bus d’une heure pour suivre les cours gratuits à l’université. À la sortie, il en redemandait, en priant les étudiants avancés de corriger son accent.

Le reste de la semaine, depuis 10 ans déjà, Shoushan prend sa rue pour une vaste salle d’étude à ciel ouvert. Posant contre un poteau son balai et sa pelle, il déploie ses « outils » récupérés dans les poubelles. L’école voisine lui fournit bouts de craie, crayons cassés (qu’il retaille), cahiers aux trois-quarts griffonnés et annotés de rouge, pages de devoirs d’anglais déjà faits… Il gomme les réponses et refait les exercices. Puis il déclame les textes, tentant bravement de deviner le sens des mots, pour la plus grande joie des riverains dont il est devenu la mascotte ! Il calligraphie sur le trottoir, avec pleins et déliés, ses propres compositions en anglais.

Le plus grand bonheur, hélas trop rare, advient lorsqu’il tombe sur un étranger. Audacieusement, il l’apostrophe en son sabir bilingue, et cela lui permet d’obtenir cinq minutes de pur anglais volé !

Dans ses poèmes de trottoir, Shoushan raconte avec nostalgie son pays natal : « je naquis en un village du Zhejiang, où la terre est riche, et où les 600 habitants sont merveilleux ». De la sorte, il idéalise son pays, jardin d’Eden, paradis perdu. Mais le disant en anglais, il ôte à sa complainte toute velléité de critique contre la société ou le Parti, une attitude qui n’est jamais bien vue en Chine.

« Je veux maitriser un anglais correct », crayonne-t-il encore à la craie, « notre patrie vit de grands changements, et l’anglais est une langue internationale ». Ce disant, il lève le coin du voile sur son rêve illusoire de trouver à son âge un métier mieux payé, d’accéder enfin à l’aisance et au respect, dont il a manqué. Shoushan veut prouver qu’il n’est pas « inférieur aux autres » (自惭形秽 – zìcán xínghuì). À ces envolées littéraires, Hongye rétorque, un rien acide : « mais réveille-toi, vieux fou, c’est toi qui as fichu ta vie en l’air. C’était à 25 ans qu’il fallait réagir. Laisse tomber… Sinon, quand t’auras 80 ans, tu vas vouloir apprendre la trompette et t’époumoner devant moi, jusqu’à pousser ton dernier souffle » !

Relatant la dispute à un journaliste venu l’interviewer, Shoushan révèle son grand rêve, en un soupir : se retrouver en Angleterre, en Australie, en Amérique – n’importe où où l’on parle anglais. Là, il n’en doute pas, commencera pour lui la « vraie vie », où il pourra enfin tester ses capacités linguistiques. Car sa hantise, il l’avoue bien volontiers, est d’avoir végété, fait du sur place depuis 10 ans : de demeurer un perdant, dans ses études anglaises comme dans tout ce qu’il entreprend…

Ceci explique le coup inattendu qu’il tente auprès du journaliste : « s’il vous plait, j’ai un service à vous demander… ». Et sans attendre la réponse, il lui sort anxieusement un gros portefeuille toilé, qu’il déclare avoir trouvé dans la rue l’autre jour : « Voyez, tout y est, la carte de sécurité sociale, les cartes bancaires, 900 yuans, j’ai rien touché. S’il vous plait, aidez-moi à retrouver le propriétaire » !

Dans son article le lendemain, le reporter décrit le linguiste amateur comme un héros du peuple, méritant quelques bons points de morale du Parti. Pourtant, Shoushan semble quelque peu incohérent : on ne peut pas vouloir à la fois s’enfuir de son pays, chercher refuge dans une langue étrangère, et vouloir se faire bien voir du système en faisant montre d’une « bonne attitude ». Deux exigences qui paraissent bien inconciliables, celle de la liberté, et celle d’une sécurité médiocre, gite et couvert garanti !

Cet article a été publié pour la première fois le 15 juin 2018 dans le Vent de la Chine – Numéro 24 (2018)

28-30 août, Shanghai : CHIC, Salon chinois international de la mode, de l’habillement et des accessoires

28-30 août, Canton : Inter Airport China, Salon international des équipements pour aéroports, technologies et services

28-30 août, Shenzhen : SIAL China – Shenzhen, Salon international de l’alimentation, des boissons, vins et spiritueux

29-31 août, Shanghai : PCIM Asia, Salon international et congrès sur l’électronique de puissance, le contrôle de déplacement, les énergies renouvelables et la gestion de l’énergie

4-6 septembre, Shanghai: CITEXPO, Salon chinois international du pneu, des constructeurs, distributeurs et métiers associés

4-6 septembre, Canton: CIBE – China International Beauty Expo, Salon international de l’industrie du bien-être et de la beauté

4-6 septembre, Shanghai: Rubbertec, Salon dédié aux machines de traitement du caoutchouc, produits chimiques, aux additifs et matières premières

4-6 septembre, Shanghai: Sign China, Salon chinois international de l’enseigne et de la publicité

5-8 septembre, Shanghai : CIFF – China International Home Furniture Fair, Salon international du meuble et de l’ameublement pour le bureau et la maison

6-8 septembre, Shenzhen: CIOE – China International Optoelectronic Expo, Salon international de l’optoélectronique

11-15 septembre, Shanghai: Furniture China, Salon de la fabrication et des fournitures pour l’industrie du meuble

11-15 septembre, Pékin: World Water Congress, Congrès international axé sur les fondations pour la sécurité et la résilience mondiales de l’eau

12-14 septembre, Pékin: Allfood Expo, Salon international de la confiserie, des snacks et des glaces

12-14 septembre, Shanghai: TCT Asia, Salon international de l’impression 3D et de la fabrication additive

14-17 septembre, Tianjin: China Helicopter Exposition, Salon International et convention d’affaires des hélicoptères civils

15-17 septembre, Canton: FISHEX, Salon international de la pêcherie et des fruits de mer

15-17 septembre, Chengdu : China Licensing Expo, salon international des licences d’exploitation

15-18 septembre, Chongqing: CIMAMotor, Salon international du deux-roue

19-21 septembre, Shanghai: BIOFACH, Salon mondial des produits bio

19-23 septembre, Shanghai : CIIF – Shanghai International Industry Fair, Salon de l’industrie en Chine sur le thème cette année de l’économie digitale et de l’industrie de la décarbonisation

19-23 septembre, Shanghai : IAS – Industrial Automation Show, Salon international de l’automatisation des usines, de l’ingénierie mécanique et électrique, de l’informatique industrielle et de l’ingénierie

20-21 septembre, Pékin : China Energy Summit & Exhibition, Sommet et exposition de la transition industrielle vers la sécurité énergétique et la neutralité carbone

20-21 septembre, Shanghai : Chinabio Partnering Forum, Forum et exposition pour l’industrie des industries biotechnologiques et pharmaceutiques

20-22 septembre, Canton : IE Expo, Salon professionnel international de la gestion et traitement de l’eau, du recyclage, du contrôle de la pollution atmosphérique et des économies d’énergie

20-23 septembre, Pékin : BICES, Salon international et séminaire sur les machines de construction et d’industrie minière

21-23 septembre, Tianjin (en ligne): China Mining Congress & Expo, Salon et congrès chinois de l’industrie minière

21-23 septembre, Pékin: Sustainable Design China Summit, Salon international de la décoration et de l’architecture intérieures sous la bannière du développement durable

21-23 septembre, Shenzhen : CIE Fair – China (Shenzhen) International Cross-border E-commerce Products Fair / CILF – China International Logistics And Transportation Fair, Salon et forum Internationaux de l’e-commerce, de la logistique et de la supply chain

21-23 septembre, Shanghai : Interior Lifestyle, Salon chinois international des produits et accessoires pour la maison

24-26 septembre, Haikou: DPES Expo, Salon professionnel de la signalétique, de l’affichage, de la gravure laser, des équipements et consommable d’impression

26-27 septembre, Shanghai : Interfilière, Salon international de la production textile

11- 13 octobre, Shenzhen : Automotive World China, Salon international de l’industrie automobile

11- 13 octobre, Shenzhen : C-Touch & Display, Salon international des écrans tactiles et de la chaîne de fabrication des téléphones mobiles

11- 13 octobre, Shenzhen : NEPCON Asia – « PCBA & IC Packaging », Salon international des produits électroniques, cette année sur le thème des solutions PCBA, usine intelligente, emballage et test de semi-conducteurs…

11- 13 octobre, Canton : REMATEC Asia, Salon professionnel de la reconception de pièces d’automobiles et de camions pour l’Asie

11- 13 octobre, Shenzhen : S-Factory Expo, Salon dédié aux solutions d’automatisation de la fabrication électronique

11 – 14 octobre, Shanghai : Music China, Salon international des instruments de musique

15 octobre – 4 novembre, Canton (En ligne : 16 sept – 15 mars 2024) : Canton Fair, Foire internationale ou s’exposent électronique grand public & électroménager, pièces détachées automobile, machines, outils, matériaux de construction, produits chimiques, cadeaux, décoration, textile et habillement, cuir…

18 – 20 octobre, Qingdao : API China, Salon chinois de l’industrie pharmaceutique

18 – 21 octobre, Foshan : CERAMBATH, Salon chinois international de la céramique et des sanitaires