Le Vent de la Chine Numéro 34 (2023)

C’est l’image que l’on retiendra de ce 3ème forum des Routes de la Soie. Des portes dorées qui s’ouvrent et, au premier plan, s’avançant, le président russe Vladimir Poutine, aux côtés du président chinois Xi Jinping.

Vladimir Poutine, ce même dirigeant contre lequel la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt le 17 mars 2023 pour crimes de guerre, impliquant non seulement les victimes civiles du conflit en cours en Ukraine (9 000 civils, dont plus de 500 enfants) mais également les déportations de force d’enfants ukrainiens.

C’est pourtant bien ce même Poutine auquel emboîtent le pas les dirigeants de l’Argentine, du Cambodge, du Chili, de la République du Congo, de l’Egypte, de l’Ethiopie, de la Hongrie, de l’Indonésie, du Kazakhstan, du Kenya, du Laos, de la Mongolie, du Mozambique, du Nigéria, de l’Ouzbékistan, du Pakistan, de la Papouasie Nouvelle Guinée, de la Serbie, du Sri Lanka, de la Thaïlande, du Turkménistan et du Vietnam (au total, 24 chefs d’Etat et de gouvernement présents, contre 29 en 2017 et 37 en 2019).

Par-là, la Chine de Xi Jinping émet un signal fort au monde que celui-ci semble pourtant lent et réticent à vouloir décoder. Avant cela, quelques rappels s’imposent.

Ce « 3e Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale » qui s’est tenu les 17 et 18 octobre 2023 à Pékin a marqué le 10e anniversaire de l’initiative « la Ceinture et la Route », une stratégie mondiale de développement des infrastructures. Ces projets d’infrastructure comprennent ports, chemins de fer, autoroutes, centrales électriques, aviation et télécommunications. Xi a initialement annoncé cette stratégie lors d’une visite au Kazakhstan en septembre 2013. Le terme « Ceinture » fait référence aux itinéraires terrestres proposés pour le transport routier et ferroviaire à travers l’Asie centrale tandis que le terme « Route » fait référence aux routes maritimes indo-pacifiques de l’Asie du Sud-Est à l’Afrique. L’initiative a été incorporée dans la Constitution du Parti communiste chinois en 2017. Les principaux bénéficiaires en termes d’investissement sont le Pakistan, le Nigéria, le Bangladesh, l’Indonésie et la Malaisie. Selon des estimations de la Banque mondiale en 2022, le projet aurait contribué à accroître le PIB des pays en développement d’Asie de l’Est et du Pacifique de 2,6 à 3,9 % en moyenne. Sans doute, l’aspect le plus important est que les investissements de la BRI (Belt & Road Initiative) furent largement déterminés en termes énergétiques.

Or, la majeure partie des investissements chinois dans le secteur des énergies est destinée à des énergies non renouvelables. Entre 2014 et 2017, 91 % des prêts au secteur énergétique accordés par six grandes banques chinoises aux pays de la BRI étaient destinés à des projets de combustibles fossiles. En 2018, 40 % des prêts au secteur de l’énergie ont été consacrés à des projets liés au charbon. Rien qu’en 2016, trois ans après son lancement, la Chine était impliquée dans 240 centrales à charbon dans les pays de la BRI. En 2020, les énergies renouvelables non hydroélectriques ne représentaient que 11 % de la capacité des centrales électriques chinoises à l’étranger, contre 40 % pour le charbon.

Mais le coût environnemental n’est pas le seul à avoir altéré la crédibilité du projet. Une étude réalisée par un institut de recherche américain, Aiddata, après examen de plus de 13 000 projets de la BRI a révélé que 35 % d’entre eux présentaient des problèmes de mise en œuvre en termes de corruption, droits du travail, dégâts environnementaux ou contestation civile – du fait de normes moins strictes que pour des projets financés par les Etats-Unis ou l’Europe.

C’est aussi le poids financier pour les pays receveurs qui a fait l’objet de nombreux commentaires négatifs. En effet, les projets consentis se font sur la base de prêts dépassant souvent les finances d’un pays. Du Sri Lanka et des Maldives au Laos et au Kenya, de nombreux pays du « Sud Global » sont aux prises avec la dette de la BRI.

C’est ainsi qu’a vu le jour la critique du BRI comme une « diplomatie du piège de la dette » : incitant les pays les plus pauvres à s’engager dans des projets coûteux afin que Pékin puisse éventuellement prendre le contrôle des actifs présentés en garantie – comme ce fut le cas pour le port de Hambantota au Sri Lanka. Pour autant, certains chercheurs ont montré que définir le BRI comme une aide à l’investissement ayant pour but de créer de la dette donnant une influence politique n’est pas exact. Une étude de mars 2018 a montré qu’entre 2001 et 2017, la Chine a restructuré le remboursement des prêts de 51 pays débiteurs sans saisir les actifs de l’État.

Toutefois, pour nuancer cette analyse, si l’on peut critiquer l’idée d’une stratégie volontaire du piège à la dette, le poids de la dette reste lui bien réel. La Chine a certes restructuré les prêts de la BRI, prolongé les délais et déboursé environ 240 milliards de $ pour aider les emprunteurs à effectuer leurs paiements à temps, mais aussi refusé d’annuler les dettes. En outre, la crise structurelle de l’économie chinoise rend moins justifiables les investissements pharaoniques. La Chine a donc réduit ses financements et imposé des limites aux prêts des banques chinoises : les investissements sont désormais inférieurs de près de 50 % à ce qu’ils étaient il y a cinq ans. De fait, la population chinoise comprend de moins en moins ces dépenses d’aide au développement qui semblent vainement dispendieuses à l’heure où les ménages ne peuvent plus payer leurs emprunts.

Ce troisième forum ne peut se réduire cependant à des chiffres économiques ou des projets d’infrastructure. Le véritable coût pour le monde en même temps que le véritable bénéfice pour la Chine se situe au niveau géopolitique. La Chine a créé avec la BRI une puissante machine à influence permettant de « provincialiser » l’Europe et l’Occident. Si les penseurs post-coloniaux des années 1970 faisaient de la provincialisation de l’Europe la condition d’émergence d’un monde plus égal et juste, le fait est qu’aujourd’hui (dans un monde plus inégalitaire et moins écologique) sa véritable manifestation est celle-ci : un chef d’Etat, condamné par la Cour Pénale Internationale (innovation fondamentale en matière de droits de l’Homme), peut être accueilli à bras ouverts par la deuxième puissance mondiale.

Cela montre le tournant géopolitique de la BRI : celle-ci est devenue le bras infrastructurel du projet chinois de « désoccidentalisation » du monde. La BRI n’est plus ce projet permettant de jeter des ponts au propre et au figuré entre Occident et Orient, entre Europe et Asie ; elle est en passe de devenir le « club des routes anti-occidentales ». C’est pourquoi les États-Unis, le Japon et l’Australie avaient lancé une contre-initiative, le Blue Dot Network en 2019, suivie de l’initiative Build Back Better World du G7 en 2021 et le Global Gateway de l’Union Européenne (dont le premier forum aura lieu cette semaine), et, enfin, celle du « Corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe » du G20 en 2023. Plus que jamais la guerre économique est une continuation de la géopolitique par d’autres moyens.

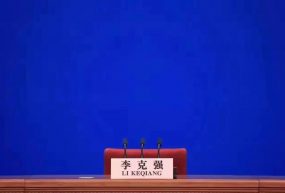

Un géant oublié est mort le jeudi 26 octobre : Li Keqiang, le Premier ministre chinois jusqu’en mars dernier, fauché à 68 ans par un arrêt cardiaque à Shanghai, en séance de nage dans la résidence d’Etat de Dongjiao. A peine la nouvelle connue, les messages se sont amassés par dizaines de millions entre Weibo et WeChat : 700 millions d’internautes tapaient son nom sur les moteurs de recherche, en quête de détails sur son décès et d’adresse où déposer leurs condoléances. Car Li Keqiang, en Chine, était perçu comme l’homme du peuple incarnant le progrès dans l’équité.

Depuis le tournant du siècle, s’était profilée la course au pouvoir suprême entre Li Keqiang, Bo Xilai et Xi Jinping : un combat d’hommes, avec alliés et factions, mais aussi une affaire de lignes idéologiques, Bo et surtout Xi défendant un retour aux valeurs de Mao Zedong.

Hu Jintao, le Président de la République et Secrétaire du Parti de 2003 à 2012, avait noté l’intelligence et la force de travail de Li, et l’avait fait nommer à la tête de la Ligue de la jeunesse. Mais en 2012, c’était Xi Jinping et non Li Keqiang qui héritait des rênes du pouvoir. Dès lors, la Ligue allait devenir la mal aimée du régime et Li allait voir rogner ses prérogatives de Premier ministre, par un président Xi anxieux de concentrer tous les pouvoirs pour réaliser son « Rêve de Chine ».

Dans son programme de modernisation, Li Keqiang misait sur la fin des distributions d’argent gratuit aux consortia publics, la réduction du rôle du Parti dans la vie des entreprises, et de profondes réformes telles celles du crédit ou du droit du sol. Xi emprunta plus ou moins la voie opposée, accélérant la concentration des firmes d’Etat, l’emprise du Parti sur l’économie, et frappant les empires privés qui s’étaient constitués depuis 20 ans dans l’orbite de l’internet.

Malgré leurs divergences, Li Keqiang a maintenu une loyauté sans faille envers le chef de l’Etat. Sans pour autant tomber dans la langue de bois : en 2021, alors que Xi proclamait la victoire sur la pauvreté, Li tempérait son discours en rappelant que 600 millions de Chinois vivaient toujours avec moins de 1 000 yuans par mois, rendant improbable leur accès à une vie décente en ville.

Le petit peuple le regrettera, mais aussi l’étranger. Et pas seulement pour sa faconde en langue anglaise ou son éternelle jovialité : Li Keqiang était un authentique défenseur de l’ouverture de la Chine au monde, de la coopération avec l’Afrique, l’Europe ou les Amériques. Durant ses 10 ans à la tête du gouvernement, discrètement mais efficacement, il s’était investi dans la défense de cette ligne. En août 2022, en tournée dans le sud du pays, Li Keqiang lançait encore ce message flamboyant : « la politique d’ouverture ne peut plus faire demi-tour, pas plus que le Yangtze et le Fleuve Jaune ne peuvent remonter leurs cours » !

De ce décès, qu’en pense l’Etat ? A l’évidence, il est embarrassé. Dès l’aube du vendredi, le corps de Li repartait vers Pékin par la voie des airs, dans l’attente d’un éloge du défunt qui tardait à venir, et se contentait de citer sobrement la « grande perte pour le Parti et la Nation » – beaucoup moins élogieux que les adieux officiels à Li Peng, autre Premier ministre à sa disparition en 2019.

Le régime peut craindre la douleur des masses à la disparition de cet homme le plus populaire du régime. On se rappelle encore des réactions à Pékin puis dans toute la Chine, en avril 1989, suite au décès d’un autre homme populaire, Hu Yaobang.

Depuis mars, Li avait commencé à payer pour ses 40 ans de labeur acharné au service du Parti. Il avait subi deux opérations cardiaques, avant la crise qui vient de l’emporter. Selon Wang Xiangwei, ancien rédacteur en chef du South China Morning Post de Hong Kong, c’était un homme au cœur brisé par la conscience de la ruine de ses espoirs pour son pays. A peine sortie de la pandémie du Covid, la Chine de 2023 s’enfonçait dans la crise du chômage des jeunes, les libertés s’étaient réduites en peau de chagrin et l’économie calait. En un certain sens, le décès de Li Keqiang marque aussi la fin d’une époque, celle d’un rêve de croissance du niveau de vie en même temps que des libertés.

Sous cette perspective, le régime va devoir rapidement trancher entre l’option d’un « service minimum » sur la disparition d’un éternel rival, et celle de lui accorder les funérailles nationales qu’il mérite. A vrai dire, aucune des options ne permet d’éviter à coup sûr un risque de décharge émotionnelle des nostalgiques de l’homme et de sa ligne.

D’ailleurs, une dernière nouvelle est peut-être significative : réuni le 27 octobre, le Bureau Politique n’a pas donné de date pour le 3ème Plenum du Comité central, traditionnellement tenu au mois d’octobre ou de novembre. Ceci peut porter deux significations : soit le Plenum est annulé, notamment pour cause de tumulte politique interne en lien avec la destitution de deux conseillers d’Etat (Qin Gang et Li Shangfu, respectivement ministres des Affaires étrangères et de la Défense) ainsi que la purge de bon nombre de dirigeants de l’armée chinoise ; soit il pourrait se tenir un peu plus tard, et aborder des propositions de réformes radicales, en rupture avec la gouvernance des 11 dernières années. Le choix entre les deux, revenant au président en exercice, Xi Jinping.

Par Eric Meyer

C’était peut-être l’événement diplomatique organisé par la Chine le plus marquant des dernières années. Le 17-18 octobre s’est tenu dans la capitale chinoise le 3ème forum sur la “Belt and Road Initiative” (BRI), dix ans après son lancement officiel.

Les estimations varient mais, au total, la Chine aurait investi entre 331 et 1 000 milliards de $ dans divers projets d’infrastructures à travers les cinq continents. Son impact, quel qu’il soit, est indéniable. Difficile de convaincre les pays qui ont vu des centrales électriques et des chemins de fer sortir de terre, de l’inutilité de cette initiative. Et ce malgré les conditions souvent discutables sous lesquelles les financements chinois ont été accordés.

Signe que ce grand projet conserve une place de choix dans la vision géopolitique du président chinois, Xi Jinping a annoncé en clôture du forum que près de 107 milliards de $ (780 milliards de RMB) seront mis à la disposition de la China Eximbank (47 milliards de $), la China Development Bank (47 milliards de $) et le Silk Road Fund (10 milliards de $), pour financer les projets de cette nouvelle phase de la BRI. C’est le même montant promis lors du tout premier forum BRI en 2017.

L’annonce est assez surprenante puisque ces dernières années, Pékin avait sensiblement réduit ses financements extérieurs sur fond de ralentissement économique post-Covid et de crise financière dans plusieurs pays du Sud qui rencontrent des difficultés à rembourser leurs dettes. Cette situation avait conduit certains experts et médias internationaux à prédire la mort imminente des « nouvelles routes de la soie » en pointant de nombreux projets abandonnés ou non-achevés.

Néanmoins, cette généreuse enveloppe semble prouver le contraire et vient surtout rassurer plusieurs pays du Sud, toujours aussi anxieux quant à la disponibilité du financement international pour leurs projets de développement. Parmi eux, se trouvent un bon nombre de pays africains, dont le Kenya et le Nigéria qui espèrent obtenir près de 2 milliards de $ pour financer des projets d’infrastructures. D’autres pays comme l’Ouganda et la Tanzanie (non présents lors de ce Forum) comptent également beaucoup sur la Chine pour financer de nouveaux ports et lignes ferroviaires.

L’anxiété des pays africains s’explique par la tendance largement à la baisse des prêts chinois en direction de l’Afrique au cours des cinq dernières années. En 2021 et 2022, le continent n’a reçu que 2,2 milliards de $ de la part de Pékin. C’est le niveau le plus bas en quinze ans. On est bien loin des 29 milliards de $ reçus en 2016, année à laquelle les prêts chinois vers l’Afrique ont atteint leur pic.

Dans ce contexte, la question pour l’Afrique est de savoir combien pourra-t-elle attirer des 107 milliards de $ rendus disponibles par Pékin – si ces sommes sont effectivement décaissées. Or, si les pays africains veulent avoir une chance d’attirer une partie de ces fonds, ils devront prendre en compte les nouvelles considérations chinoises.

Le « livre blanc » publié par Pékin le 10 octobre, à la veille de l’ouverture du forum, évoque un changement d’échelle. Désormais, la priorité ira à des projets « petits mais beaux » (« Small & Beautiful »), voire « smarts » (« Smart »). Adieu donc, les milliards de $ dépensés sans compter ! La Chine privilégiera des projets moins risqués financièrement.

La dimension environnementale devra également être prise en compte. D’ailleurs, le mot « green » est revenu 11 fois dans le discours de clôture de Xi Jinping. C’est dire combien l’aspect environnemental va devenir central dans cette nouvelle phase de la BRI. En 2022, le secteur de l’environnement était la deuxième destination des prêts chinois en direction de l’Afrique.

Les chiffres publiés par la Boston University Global Development Policy Center dans un rapport sur le 10ème anniversaire de la BRI, confirment cette nouvelle tendance pour le « Small & Beautiful » et la « verdisation » de l’initiative au cours des deux dernières années.

Le gros changement de cap concerne le secteur de l’énergie qui a capté jusque-là près de la moitié des 59 milliards de $ des prêts chinois accordés à l’Afrique, dont une large portion dans les énergies fossiles. A l’avenir, les financements chinois iront dans les énergies renouvelables et des projets « verts ». Mais là aussi, les gouvernements récipiendaires devront montrer patte blanche et garantir la rentabilité sur le long terme de ces projets.

Enfin, à quelques exceptions près, la nouvelle approche de Pékin ne laissera plus place pour des projets qui sont motivés par des agendas politiques, des éléphants blancs qui servaient les égos des élites politiques corrompues, au lieu de répondre aux exigences de viabilité économique et de développement économique et humain. Les projets choisis devront avoir un impact direct sur le développement du pays destinataire.

Un alignement qui va demander aux pays africains de mettre en place les conditions macro-économiques nécessaires pour absorber ces financements et présenter des garanties de remboursement. Ils devront aussi faire preuve d’ingénierie financière pour réduire les risques liés aux prêts affectés aux gros projets d’infrastructures. Trouver et intégrer d’autres partenaires financiers, en plus des Chinois, pourrait aider à attirer des financements chinois désormais frileux face à de tels projets.

Au-delà de tout ça, l’impact de cette nouvelle phase du BRI en Afrique dépendra non seulement de la capacité des pays africains à s’aligner sur les nouvelles priorités de Pékin, mais aussi et surtout à élaborer et imposer l’agenda du continent noir dans cette nouvelle configuration. Ainsi, les pays africains seraient bien inspirés de s’appuyer sur les institutions régionales et continentales (EAC, Union Africaine, SADC…) pour négocier le financement des grands projets d’infrastructure transrégionaux auprès de Pékin.

« Le Hamas est encore trop doux. Israël est une version juive du nazisme et du militarisme ». Ce sont en ces termes que s’est exprimée une influenceuse chinoise reconnue, Su Lin (ancienne animatrice de Green China Network Television et ayant reçu en 2019 le prix « Excellent Host Award » du programme de « bien-être public » de la télévision nationale ») sur la plateforme chinoise de partage de vidéos Kuaishou (cf photo).

Comme souvent, dès qu’une soupape est ouverte à la parole publique, les internautes chinois s’empressent de manifester leur attachement à l’idéologie en radicalisant le discours – ce qui en clarifie les enjeux pour les observateurs étrangers. Etant donné que ce qui n’est pas immédiatement supprimé est officiellement sinon entériné du moins accepté, on peut en déduire le climat dans lequel la Chine populaire vit le conflit entre le Hamas et Israël (on ne dira pas entre Palestine et Israël puisque selon Mahmoud Abbas, le chef de l’Autorité Palestinienne, « le Hamas ne représente pas les Palestiniens »).

De fait, il est essentiel de retracer les trois étapes de la réaction chinoise officielle à l’attaque du Hamas sur les colonies juives pour comprendre la position de Pékin.

Rappelons d’abord que, selon les dernières données actualisées, ces attaques, 50 ans après la guerre du Kippour de 1973, ont fait, en un jour, le 7 octobre 2023, 1 400 morts côté israélien. Afin de profiter de l’effet de surprise, le Hamas a choisi d’opérer lors de la fête juive de Sim’hat Torah. Pour un maximum d’impact, les 2 500 miliciens ont choisi des cibles civiles : 280 morts lors d’un festival de musique en plein air près de Re’im, 200 à Kfar Aza, 108 à Beeri. Selon les témoignages des médecins légistes, sur de nombreux corps, on a pu identifier des signes de viols, tortures, amputations… En réaction, les bombardements de l’armée israélienne ont fait au moins 4 500 morts depuis le 8 octobre. Toutefois, il est évalué qu’un cinquième des pertes palestiniennes sont dues à des tirs du Hamas (un dixième des missiles tirés depuis Gaza sont défectueux et atteignent donc la population civile).

Dans sa première déclaration après les frappes, la Chine a exhorté les deux parties à « faire preuve de retenue » et à adopter une « solution à deux États ». Dans un deuxième temps, Pékin a essayé d’équilibrer son message après que le chef de la majorité sénatoriale américaine, en visite en Chine, Chuck Schumer, ait exprimé sa frustration à Xi Jinping pour avoir été trop indulgent envers le Hamas. C’est aussi à ce moment qu’émergent les premières informations concernant les victimes civiles chinoises : morts ou prises en otage. Le 10 octobre 2023, Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères déclarait : « Nous avons clairement indiqué que la Chine était très préoccupée par l’escalade continue du conflit palestino-israélien et exhortait toutes les parties concernées à cesser immédiatement le feu et à cesser les combats ».

Enfin, dans un troisième temps, la Chine a décidé de prendre parti en s’alignant peu ou prou sur la position des pays arabes. Ainsi Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, déclarait : « La survie des Israéliens est garantie, mais qui se soucie de la survie des Palestiniens ? La nation israélienne n’est plus déplacée dans le monde. Quand la nation palestinienne pourra-t-elle retourner dans sa patrie ? Il y a de nombreuses injustices dans ce monde. L’injustice contre la Palestine dure depuis plus d’un demi-siècle, causant des souffrances pendant des générations. Cela ne peut plus durer. »

De façon encore plus claire, le Global Times rapporte les propos de Wang Yi lors d’un appel téléphonique avec le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian dimanche 15 octobre : « La partie chinoise soutient les pays islamiques pour renforcer l’unité et la coordination sur la question palestinienne et parler d’une seule voix. La communauté internationale devrait prendre des mesures pour s’opposer aux actions de toute partie qui nuisent aux civils . » Par ces propos, non seulement Wang Yi place la Chine dans le camp de l’Iran, du Hamas, de la Syrie, du Pakistan et des Talibans, mais aussi elle remet en cause l’ordre international, sous-entendu dirigé par les Etats-Unis, pour son incapacité à prévenir la guerre. Toutefois, en abandonnant ainsi sa chance d’être perçue en arbitre neutre du conflit, et en finissant de s’inscrire au sein de l’axe Iran-Moscou, la Chine s’éloigne de plus en plus de ses prétentions pacifiques.

En conséquence, le 13 octobre, alors qu’un employé de l’Ambassade d’Israël à Pékin était poignardé en pleine rue pour des raisons encore mystérieuses, Israël a vivement critiqué la position chinoise. L’ambassadeur Rafi Harpaz a exprimé la « profonde déception » à l’envoyé chinois pour le Moyen-Orient, Zhai Jun. Selon lui, il n’y a eu « aucune condamnation claire et sans équivoque du terrible massacre commis par l’organisation terroriste Hamas contre des civils innocents et de l’enlèvement de dizaines d’entre eux vers Gaza ». Plus encore, « les annonces chinoises ne contiennent aucun élément sur le droit d’Israël à se défendre et à défendre ses citoyens, un droit fondamental de tout pays souverain qui a été attaqué d’une manière sans précédent et avec une cruauté qui n’a pas sa place dans la société humaine. »

Il faut se rappeler qu’en mars 2022, Yoav Kisch, membre de la Knesset, le parlement israélien, déclarait : « Je crois qu’Israël doit développer une relation rationnelle, sage et étroite avec la Chine, qui est un grand ami et un pays leader avec une influence croissante ». Il est probable qu’Israël ne réitère pas ces propos de sitôt et que « l’amitié sino-israélienne » issue surtout de l’accélération de leurs relations commerciales dans le cadre de l’établissement d’un « partenariat global innovant » (innovative comprehensive partnership) en 2017 se transforme en sourde inimitié. Car si la Chine a besoin de l’innovation technologique, surtout dans le domaine électronique sur lequel les Etats-Unis pèsent de tout leur poids pour ralentir la marche chinoise, la Chine est aussi le second consommateur de pétrole au monde et surtout son premier importateur : 70% de la demande en pétrole en 2023 est alimentée par la Chine ! En prenant parti pour le Hamas contre Israël, la Chine montre qu’elle est confiante dans sa capacité d’innovation technologique et dépendante d’une ressource dont les principaux producteurs sont alignés géopolitiquement avec elle et dont deux d’entre eux viennent d’être intégrés aux BRICS : Iran et Arabie Saoudite. La géopolitique est souvent la traduction en termes de relations internationales d’enjeux énergétiques et la position chinoise sur le conflit en cours ne fait pas exception.

Enfin, le retour du conflit entre le Hamas et Israël est une nouvelle illustration des tensions géopolitiques mondiales mues par la rivalité entre Chine et Etats-Unis. En effet, avant le conflit, Chine et Etats-Unis avaient opéré deux percées diplomatiques importantes : la Chine avait facilité la reprise des relations diplomatiques entre l’Iran et l’Arabie Saoudite suspendues depuis 2016, quant aux Etats-Unis, ils avaient permis la signature en 2020 de l’accord Abraham de paix tripartite entre Israël, Arabie Saoudite et Bahreïn. Il va sans dire que ce conflit renforce l’accord entre chiites et sunnites sous égide chinoise et détruit celui qui permettait la paix sous égide américaine. En somme, la Chine n’en finit plus de se placer hors du « camp occidental ». On est loin de l’époque où l’on pensait que Pékin pouvait contribuer à l’ordre mondial ; la Chine d’aujourd’hui, en s’alliant à l’Iran au Proche-Orient (acteur majeur des attaques contre Israël) et à la Russie et à la Serbie en Europe (guerre en Ukraine, tensions au Kosovo), devient un élément majeur de déstabilisation.

63% des Chinois considèrent que la « fête des célibataires », festival de e-commerce lancé par Alibaba en 2009, a perdu de son attrait initial. Seuls 19% d’entre eux attendent avec impatience le « 11.11 » pour faire des stocks… Ce sont les résultats d’un mini-sondage sur Weibo titré « est-ce que le « double 11 » doit toujours exister ? » (双十一还有必要存在吗?). Cette question a suscité de nombreux commentaires de la part des internautes, qui étaient nombreux à qualifier le « shuāng shíyī » de « gigantesque opération marketing » plutôt que d’une période où l’on peut véritablement faire de bonnes affaires… « Certains produits sont même plus chers que d’habitude », explique un internaute. La complexité des règles pour pouvoir bénéficier d’une réduction (prépaiement, rabais entre boutiques partenaires, prix exclusif à telle heure…) est une autre critique récurrente des consommateurs.

Depuis quelques années déjà, la croissance du volume de ventes ne cesse de ralentir (seulement +12,22% en 2022 contre +43,33% en 2021…), la faute au ralentissement économique, à la pandémie, à la baisse des salaires… Dans ce contexte, les leaders du e-commerce (Alibaba, JD.com et Pinduoduo) se sont lancés dans une guerre des prix sans merci et distribuent pour des milliards de yuans de coupons de réductions pour inciter les consommateurs à la dépense. Mais attention, comme dans d’autres secteurs (récemment, les voitures électriques), une guerre des prix trop poussée peut conduire certaines marques à leur perte, voire fragiliser toute une industrie.

************************

9,56 millions : c’est le nombre de bébés qui sont nés en Chine en 2022, soit une baisse de 10% par rapport à 2021, d’après la Commission Nationale de Santé. C’est la première fois que ce chiffre tombe en dessous de la barre des 10 millions de naissances par an. Que ce soit le nombre de premiers enfants (45% des accouchements), de seconds (40%) ou de troisièmes (15%), tous ont baissé par rapport à 2021, ce qui reflète un déclin du nombre de femmes en âge de procréer (4 millions en moins chaque année) et un taux de fertilité à la baisse (1,09). Certains démographes prédisent que ce chiffre pourrait tomber à 8 millions en 2023. Pour ne rien arranger, le nombre de mariages n’a été que de 6,83 millions l’an passé (le chiffre le plus bas depuis 1980), contre 7,63 millions en 2021 et 13 millions en 2013.

Ce lot de mauvaises nouvelles intervient alors que l’Etat espère bien relancer la natalité du pays en adoptant différentes mesures au niveau local : allongement de la durée du congé parental, allocations à la naissance, subventions à l’achat d’un appartement, abattements fiscaux, voire possibilité de déclarer son enfant pour les couples non-mariés…. Tous les moyens sont bons ! Pour rappel, Pékin avait autorisé les couples à avoir un 2nd enfant en 2016, puis un 3ème en 2021. Mais, trop tard, il semble que l’envie des jeunes d’avoir plusieurs enfants (ou même un seul) leur est passée… Le coût de l’éducation, la morosité économique, le frein à la carrière professionnelle sont autant de raisons invoquées par les jeunes couples pour expliquer leur choix. Certains y voient également un moyen indirect de se rebeller face aux attentes de la société.

- 推广, tuīguǎng (HSK 5) : promotion (d’un produit)

- 质疑, zhìyí : remettre en question, questionner

- 实际, shíjì (HSK 4) : réel, réalité

- 体量, tǐliàng : envergure

- 缩减, suōjiǎn : réduire

- 可持续, kěchíxù : durable

- 科技, kējì : technologie

- 电子商务, diànzǐ shāngwù : e-commerce

- 数字金融, shùzì jīnróng : finance numérique

- 人工智能, réngōng zhìnéng : intelligence artificielle

路透社报道指出,经过10年的高调推广后,面对国内外的质疑和实际困难,中国正在努力让“一带一路”体量缩减并更加可持续,从“大撒币”工程转向科技含量更高的电子商务、数字金融等领域。同时更注重气候变化和人工智能等因素。

Lùtòu shè bàodào zhǐchū, jīngguò 10 nián de gāodiào tuīguǎng hòu, miàn duì guónèi wài de zhíyí hé shíjìkùnnán, zhōngguó zhèngzài nǔlì ràng “yīdài yīlù” tǐ liàng suōjiǎn bìng gèngjiā kě chíxù, cóng “dà sā bì”gōngchéng zhuǎnxiàng kējì hánliàng gèng gāo de diànzǐ shāngwù, shùzì jīnróng děng lǐngyù. Tóngshí gèng zhùzhòng qìhòu biànhuà hé réngōng zhìnéng děng yīnsù.

L’agence Reuters rapporte qu’après dix ans de promotion intensive et face aux doutes et difficultés dans le pays et à l’étranger, la Chine s’efforce de réduire l’envergure de son initiative « La Ceinture et la Route » (Belt and Road) pour la rendre plus durable. Elle se tourne désormais vers des domaines à plus forte composante technologique tels que le e-commerce et la finance numérique, abandonnant les gros projets coûteux (litt. « arroser d’argent »). De plus, elle accorde une attention accrue aux enjeux liés au changement climatique et à l’intelligence artificielle, entre autres.

************************

- 论坛, lùntán (HSK 6) : forum

- 普京, Pǔjīng : (Vladimir) Poutine

- 会晤, huìwù (HSK 6) : rencontre

- 建立, jiànlì (HSK 5) : établir

- 友谊, yǒuyì: amitié

- 演说, yǎnshuō: discours

- 邀请, yāoqǐng (HSK 4) : invitation

- 参与, cānyù (HSK 5) : participer, prendre part

- 航道, hángdào : route maritime

- 距离, jùlí (HSK 4) : distance

藉著“一带一路”论坛的契机,中国国家领导人习近平本週与俄罗斯总统普京在北京会晤。习近平表示,中俄过去10年建立了“强健的工作关系与深厚友谊”. 在演说中,普京还提到要邀请“一带一路”国家共同参与开发北方海道。这一航道从俄罗斯横越北极直到白令海峡,缩短了俄国到中国的距离.

Jízhe “yīdài yīlù” lùntán de qìjī, zhōngguó guójiā lǐngdǎo rén xíjìnpíng běn zhōu yǔ èluósī zǒngtǒng pǔjīng zài běijīng huìwù. Xíjìnpíng biǎoshì, zhōng é guòqù 10 nián jiànlìle “qiángjiàn de gōngzuò guānxì yǔ shēnhòu yǒuyì”. Zài yǎnshuō zhōng, pǔjīng hái tí dào yào yāoqǐng “yīdài yīlù” guójiā gòngtóng cānyù kāifā běifāng hǎidào. Zhè yīhángdào cóng èluósī héngyuè běijí zhídào bái lìng hǎixiá, suōduǎnle éguó dào zhōngguó de jùlí.

Profitant de l’occasion du Forum de la « La Ceinture et la Route », le président chinois Xi Jinping s’est entretenu cette semaine avec le président russe Vladimir Poutine à Pekin. Xi Jinping a déclaré que la Chine et la Russie avaient établi au cours des dix dernières années une « relation de travail robuste et une amitié profonde ». Dans son discours, Poutine a également mentionné qu’il inviterait les pays participant à « La Ceinture et la Route » à coopérer dans le développement de la Route maritime du Nord. Cette voie navigable traverse la partie russe de l’Arctique jusqu’au détroit de Béring, raccourcissant ainsi la distance entre la Russie et la Chine.

************************

- 外交部长, wàijiāo bùzhǎng : Ministre des Affaires étrangères

- 沙特, Shātè : Arabie Saoudite

- 以色列, Yǐsèliè: Israël

- 加沙, Jiāshā: Gaza

- 报复, bàofù : représailles

- 自卫, zìwèi : légitime-défense

- 呼吁, hūyù (HSK 6) : appeler (quelqu’un) à (faire quelque chose)

- 集体惩罚, jítǐ chéngfá: punition collective

- 自信, zìxìn (HSK 4) : confiance en soi

- 中东, Zhōngdōng: Moyen-Orient

周日 (10月15日),中国外交部长王毅向沙特外交大臣费萨尔亲王表示,以色列对加沙的报复行为“已超越自卫范围”。他还呼吁以色列停止“对加沙民众的集体惩罚”。专家表示,对以色列的批评反映了中国愈发笃定自信的姿态及其想要讨好中东国家的愿望。

Z hōu rì (10 yuè 15 rì), zhōngguó wàijiāo bùzhǎng wáng yì xiàng shātè wàijiāo dàchén fèi sà ěr qīnwáng biǎoshì, yǐsèliè duì jiāshā de bàofù xíngwéi “yǐ chāoyuè zìwèi fànwéi”. Tā hái hūyù yǐsèliè tíngzhǐ “duì jiāshā mínzhòng de jítǐ chéngfá”. Zhuānjiā biǎoshì, duì yǐsèliè de pīpíng fǎnyìngle zhōngguó yù fā dǔdìng zìxìn de zītài jí qí xiǎng yào tǎohǎo zhōngdōng guójiā de yuànwàng。

Dimanche (15 octobre), le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré à son homologue saoudien, le prince Fayçal, que les représailles d’Israël contre Gaza avaient « dépassé la légitime défense ». Il a également appelé Israël à mettre fin aux « punitions collectives infligées à la population de Gaza ». Les experts estiment que ces critiques à l’encontre d’Israël reflètent la confiance croissante et la volonté de la Chine de s’attirer les faveurs des pays du Moyen-Orient.

En ces temps de guerres et d’horreurs, voici une histoire de rien du tout, comme il en existe des millions, des gouttes invisibles et silencieuses pour étancher un peu notre soif d’une humanité digne de ce nom.

Il était une fois, dans la ville de Huanggang, à l’est de la province du Hubei, un homme de rien du tout appelé Lin Zhao. Né dernier d’une nombreuse fratrie, dans une famille ouvrière où l’argent manquait sans cesse, il est très vite livré à lui-même et sommé de rapporter sa part. L’école primaire à peine finie, il se fait livreur, apprenti-charpentier, vendeur ambulant, ouvrier. Rapide et débrouillard, il sait être au bon endroit au bon moment, cumule les petits métiers, négocie ses commissions, se rend indispensable, en bref, rapporte bien plus que son dû à la table familiale.

À 15 ans, il perd sa mère. Sur son lit de mort, elle s’allège d’une confession : son petit dernier, elle avait failli l’abandonner au plus fort de la Grande famine, ce serait une bouche de moins à nourrir. Elle pensait l’accompagner à Wuhan, la capitale de la province, et le laisser devant un restaurant, comme des milliers d’autres parents, rendus fous par la faim et les cris qu’elle tirait de leurs enfants émaciés. Et puis, au moment de prendre le train, son mari et elle n’avaient pu s’y résoudre et elle ne l’avait jamais regretté.

Les années passent, Lin Zhao balaie les rues, ramasse les poubelles, travaille sur un site de construction, en surveille un autre comme garde de nuit. Il voudrait se marier mais son pedigree n’attire personne, il aimerait des enfants, et puis surtout pas le lendemain quand il se souvient comme la faim le taraudait les jours où ses parents n’arrivaient pas à joindre les deux bouts.

Une fin de journée d’octobre, alors qu’il balaie une rue, il entend du bruit tout proche, un bruit étouffé mais perçant. Sur sa gauche, sous un auvent, des poubelles rassemblées, une pile de cageots entassés contre un mur. Ça vient de là, dans un carton, entre le mur et les cageots : un bébé abandonné.

À refaire, il ferait tout pareil, notre homme de rien du tout. Il n’a pas réfléchi, il a eu pitié, de cette petite vie qui ne pouvait pas finir comme ça, de la faim qui tordait le visage du bébé, de ces petits poings serrés qui battaient dans le vide. À l’abri de son manteau, dans la chaleur de son corps d’homme, les cris se sont espacés et Lin Zhao l’a su tout de suite, ce bébé, quoiqu’en pensent les voisins, la famille, les promises qui n’arrivaient pas et les collègues, il le garderait. Une fois chez lui, il a plongé dans une autre réalité, celle de la paternité, qu’il n’échangerait pour rien au monde. Cette petite fille de quelques jours, il a fallu la nourrir, la laver, l’habiller, la veiller la nuit, la confier à des personnes de confiance quand il partait travailler. Il a fallu faire bloc contre les médisances, les commérages de ceux qui ne comprenaient pas qu’un homme célibataire de quarante ans puisse s’émouvoir d’un bébé abandonné – une fille qui plus est ! – et bouleverse sa vie à ce point pour un petit être, sans aucun lien de parenté avec lui. Dans cette décision, aucuns calculs non, une simple révélation : comme la vie avait du goût quand elle se vivait pour quelqu’un d’autre ! Tout prenait un sens avec la petite Xiaofei. Chaque jour, il s’est battu pour avoir quelque chose à mettre sur la table du dîner, du riz le plus souvent, parfois un morceau de viande qu’il lui réservait. Parfois aussi, il revenait avec des snacks à peine entamés, jetés par des enfants gâtés et qu’il récupérait en vidant les poubelles. Xiaofei a grandi encore. Il l’a poussée à l’école, a refusé qu’elle s’occupe du ménage ou de la cuisine, l’a encouragée pour faire des études. Un jour, elle a appris d’où elle venait, il lui a tout expliqué. Des larmes perlaient au coin de ses yeux ridés, il lui serrait le bras très fort, lui a chuchoté qu’elle était sa fille chérie, une perle au creux de la main (掌上明珠, zhǎng shàng míng zhū), et elle s’est dit qu’elle avait une chance incroyable d’avoir croisé la route d’un homme de rien du tout avec un cœur grand comme ça.

Aujourd’hui, Xiaofei a 27 ans, travaille dans une entreprise, peut payer l’hospitalisation de son père adoptif pour une hernie et rêve d’emmener le vieil homme faire le tour du monde, sans être sûre encore de le trouver aussi grand que sa dette à l’égard de cet homme bon et généreux.

Par Marie-Astrid Prache

15 octobre – 4 novembre, Canton (En ligne : 16 sept – 15 mars 2024) : Canton Fair, Foire internationale où s’exposent électronique grand public & électroménager, pièces détachées automobile, machines, outils, matériaux de construction, produits chimiques, cadeaux, décoration, textile et habillement, cuir…

24 – 27 octobre, Shanghai : CEMAT Asia, Salon des matériels de manutention, des techniques d’automatisation, de transport et de logistique

24 octobre, Canton : China Education Expo, Salon international de l’éducation et des formations supérieures

24 -27 octobre, Shanghai : PTC Asia – Power Transmission and Control Asia, Salon de la transmission et du contrôle de puissance

25 octobre, Shanghai : World’s Leading Wines, Rencontres d’affaires des importateurs et distributeurs de vins

25 – 27 octobre, Chengdu : CTEF – Chemical Equipment Fair, Salon chinois international des équipements et procédés chimiques

25 – 27 octobre, Qingdao : China Fisheries & Seafood Expo, Salon chinois de la pêche et des fruits de mer

26 octobre, Chengdu : China Education Expo, Salon international de l’éducation et des formations supérieures

26 – 28 octobre, Wuhan : CIAME, Le grand salon asiatique des machines agricoles

27-28 octobre, Pékin : China Education Expo, Salon international de l’éducation et des formations supérieures

28 – 31 octobre, Shenzhen : CMEF – China Medical Equipment Fair, Salon chinois international de l’équipement médical

29-31 octobre, Pékin: Forum de Xiangshan, version chinoise du Dialogue de Shangri-la à Singapour

1er – 3 novembre, Shanghai : SNEC ES – Energy Storage Conference & Exhibition, Conférence et exposition internationale sur le stockage électrique

5-10 novembre, Shanghai : CIIE – China International Import Expo, Salon international des importations de Shanghai

8-10 novembre, Shanghai : FHC – Food & Hospitality China, Salon professionnel international de l’alimentation, du vin, du commerce de détail et de l’hôtellerie

8-10 novembre, Shanghai : SINCE – Shanghai International Nonwovens Exhibition, Salon et conférence internationaux des non-tissés

8-11 novembre, Wuhan : CCVS – China Commercial Vehicles Show, Salon des véhicules commerciaux

15 – 17 novembre, Pékin : COTTM – China Outbound Travel & Tourism Market, Salon du tourisme chinois à l’étranger

15 – 17 novembre, Shanghai : EP Shanghai – Electrical Power Shanghai, Salon international des équipements électriques

15 – 19 novembre, Shenzhen : China Hi-Tech Fair, Salon international des ordinateurs, télécommunications, des applications et services logiciels, de l’électronique grand public, de l’électronique pour l’automobile

16 – 18 novembre, Canton : Interwine, Salon chinois international du vin, de la bière, et des procédés, technologies et équipements pour les boissons

16 – 19 novembre, Shanghai : Shanghai International Art Fair, Salon international de l’art de Shanghai

17 – 19 novembre, Shanghai : Paperworld China, Salon professionnel international des fournitures pour le bureau et pour l’école, de la papeterie et des matériaux pour les arts graphiques

17 – 19 novembre, Canton : Silver Industry, Salon et congrès de l’industrie des soins aux personnes âgées

17 – 26 novembre, Canton : Auto Guangzhou, Salon international de l’automobile

19 – 23 novembre, Shanghai : ITMA ASIA + CITME, Salon international du textile et des machines textiles

22-24 novembre, Shanghai : CEF – China Electronic Fair, Salon chinois de l’électronique

22-24 novembre, Shanghai : Shanghai Airshow, Salon international de l’aviation

22-24 novembre, Shanghai : SWOP, Salon international de l’agro-alimentaire et de l’emballage

29 novembre – 1er décembre, Shanghai : MTM, Salon international consacré aux technologies des tubes et tuyaux